Il fallimento del proibizionismo

droga, narcomafie e degrado urbano

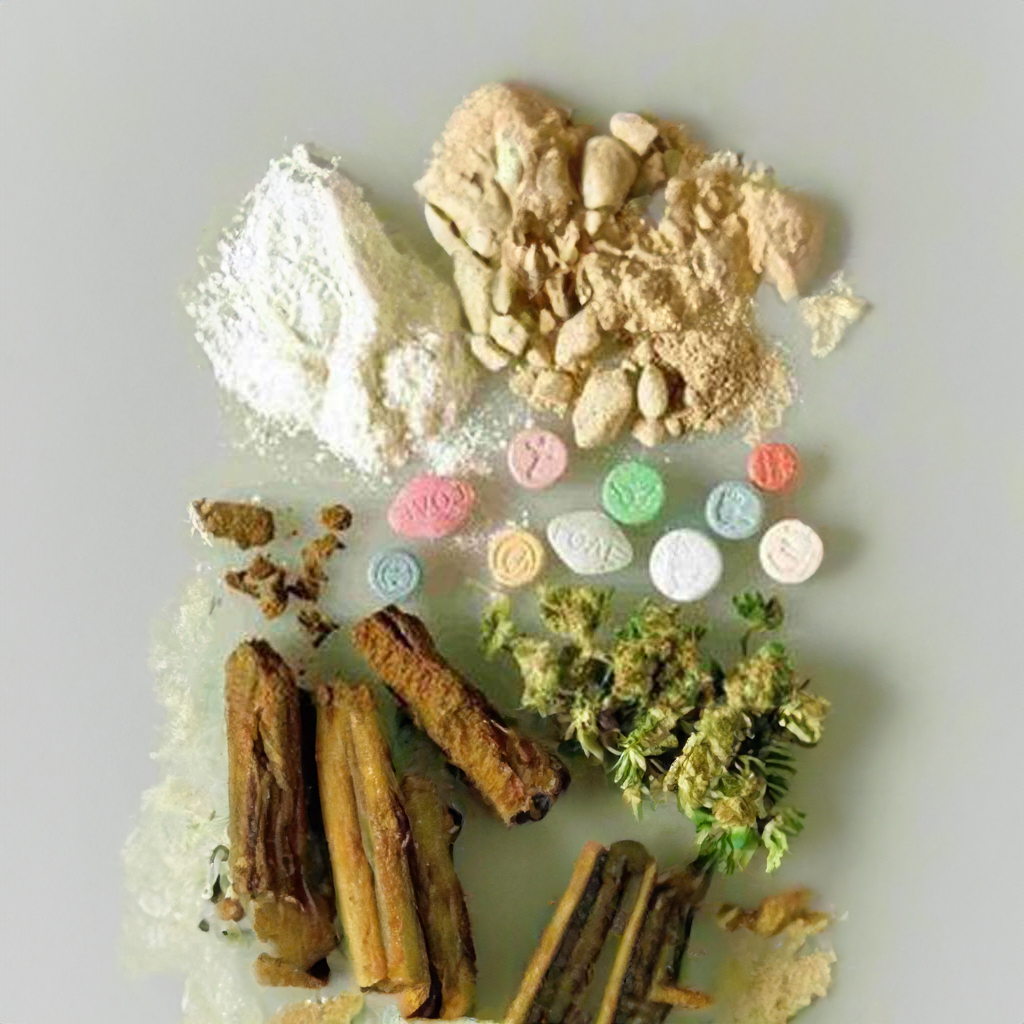

Nel cuore delle città, tra i palazzi in ristrutturazione e le piazze gentrificate, si consuma ogni giorno una delle contraddizioni più profonde delle politiche pubbliche moderne: il fallimento del proibizionismo sulle droghe. Mentre lo Stato continua a investire in repressione e misure punitive, il mercato delle sostanze stupefacenti fiorisce, le narcomafie si arricchiscono, la corruzione si infiltra nelle istituzioni e le periferie urbane affondano nel degrado. È un sistema che, sotto la maschera della “guerra alla droga”, produce effetti opposti a quelli dichiarati, alimentando nuove forme di esclusione sociale e destabilizzazione democratica.

Una domanda che non si ferma

La realtà è semplice: la domanda di sostanze è cresciuta, si è diversificata e si è normalizzata. I consumatori non sono più marginali, ma trasversali a tutte le classi sociali. Dai manager in cerca di stimolanti agli adolescenti in cerca di esperienze, fino a chi usa cannabis per alleviare dolori o ansie croniche, la società ha riconfigurato i propri rapporti con la droga. Lo Stato, invece, no. Invece di regolare, informare, ridurre i danni e sottrarre spazio al crimine, il proibizionismo criminalizza. E criminalizzando, spinge ai margini intere fasce di popolazione – spesso già vulnerabili – alimentando circuiti di esclusione e povertà.

Un sistema che arricchisce i peggiori

Nel vuoto lasciato dalla legalità, le narcomafie si evolute ed adattate. Hanno imparato a offrire servizi, a corrompere amministratori, a insediarsi stabilmente nei tessuti economici dei quartieri più fragili. I proventi del traffico di droga rappresentano una delle principali fonti di liquidità per le organizzazioni criminali, che li reinvestono in ristorazione, edilizia, logistica, finanza. Interi settori dell’economia sono ormai ibridati con capitali illeciti. La linea tra legale e illegale è diventata opaca, sfumata, corruttibile. La repressione selettiva, che colpisce più facilmente chi vive per strada che chi traffica in giacca e cravatta alimenta una vera e propria disuguaglianza penale.

Il proibizionismo come macchina del degrado

Nel frattempo, nelle città il proibizionismo produce degrado. Non perché la droga generi automaticamente marginalità, ma perché la criminalizzazione produce ghettizzazione, insicurezza, stigma. Le persone che fanno uso di sostanze vengono respinte ai margini, le politiche urbane si concentrano sulla “rimozione del problema” – con sgomberi, militarizzazione di quartieri popolari, telecamere e retoriche sulla “sicurezza” – invece di affrontarne le cause reali.

Questo approccio trasforma le periferie in zone di sperimentazione repressiva. Dove mancano presidi sociali, spazi pubblici, cultura, lavoro, i traffici fioriscono. E lo fanno con la complicità implicita di uno Stato che si ostina a non vedere le contraddizioni del proibizionismo.

Alternative possibili: regolare, non reprimere

Diverse esperienze internazionali mostrano che ci sono alternative. Modelli di legalizzazione e regolamentazione (come in Canada, Uruguay o alcune città europee) hanno portato alla riduzione dei mercati illegali, al miglioramento delle condizioni sanitarie, alla possibilità di investire in prevenzione e inclusione sociale. La depenalizzazione dell’uso personale e la creazione di spazi di consumo sicuro non significano promuovere la droga, ma ridurre i danni e sottrarre risorse alla criminalità. Legalizzare non è una bacchetta magica, ma è un primo passo per togliere potere alle narcomafie, ridurre la corruzione sistemica, rompere la catena tra consumo, carcere e marginalità.

Conclusione: dalla guerra alla droga alla pace sociale

Il proibizionismo è una guerra persa in partenza. Una guerra che arricchisce i cartelli, corrompe le istituzioni, peggiora le condizioni urbane e stigmatizza i più deboli. La lotta alla droga non può essere vinta con la repressione, ma con la prevenzione, la regolazione e la cura.

Perché il vero degrado non è la presenza della droga nei quartieri. È l’assenza di politiche sensate, solidali e non punitive. È il vuoto lasciato da uno Stato che preferisce punire piuttosto che comprendere, reprimere piuttosto che ascoltare, rimuovere piuttosto che rigenerare. E nel frattempo arricchire le casse delle organizzazioni criminali.

Dimensione nazionale del mercato

- Un rapporto del governo riferisce che nel 2022 sono state acquistate droghe per un valore di circa 16,4 miliardi €, in crescita del 10% rispetto alle stime precedenti Reuters.

- I proventi netti stimati, considerando un margine operativo tra il 30% e il 50%, si collocano tra 5 e 8 miliardi € all’anno.

Dimensione regionale del mercato

In Emilia Romagna, il mercato illegale delle droghe genera un giro d’affari stimato tra 2,1 e 2,3 miliardi € all’anno, con profitti netti compresi tra circa 600 e 1,1 miliardi €. Bologna e Modena, grazie a densità urbana e presenza mafiosa consolidata, emergono come province con il peso maggiore. Parma, Reggio Emilia, Rimini, Piacenza e Forlì Cesena seguono con stime significative. Secondo il Dipartimento Politiche Antidroga, l’Emilia Romagna rappresenta circa il 14 % della domanda nazionale di trattamenti per stupefacenti.

La Relazione al Parlamento 2024 del Dipartimento Politiche Antidroga rileva che dal 2021 si registra una netta ripresa dei consumi, culminata nel 2023 tra studenti 15–19 anni con un aumento del 39 % delle persone che hanno usato almeno una sostanza illegale nella vita (quasi 960mila) e il 28 % (oltre 680mila) che ha assunto una sostanza nel corso dell’ultimo anno