LESSICO CAPOVOLTO: IL Buonsenso

“…il buon senso c’era; ma se ne stava nascosto, per paura del senso comune” (I promessi sposi, A. Manzoni, cap. XXXII)

Nell’Anno del Signore 2019 la Lega produsse uno spot elettorale in vista delle europee del 29 maggio di quell’anno. Il claim della campagna, “La forza del buon senso”, campeggiante a mezzo schermo su uno sfondo azzurro berlusconiano, introduceva per bocca di Matteo Salvini un elenco di terreni d’azione che, poetando, la mente creativa dietro al prodotto aveva scelto di identificare con sostantivi che iniziavano con la lettera B (che marachella): no all’Europa dei Banchieri, dei Barconi, dei Burocrati, e no all’Europa dei Buonisti, supremo tarlo del Lìder Màximo di Pontida che nel frattempo, al di là dei proclami ad uso e consumo dello zoccolo duro di un elettorato sempre più risicato, si è accomodato beatamente in una maggioranza prona ai voleri dell’Internazionale neoliberista a guida Von Der Leyen, demandando al generalissimo Vannacci il ruolo di giullare di corte e, alla bisogna, utile capro espiatorio.

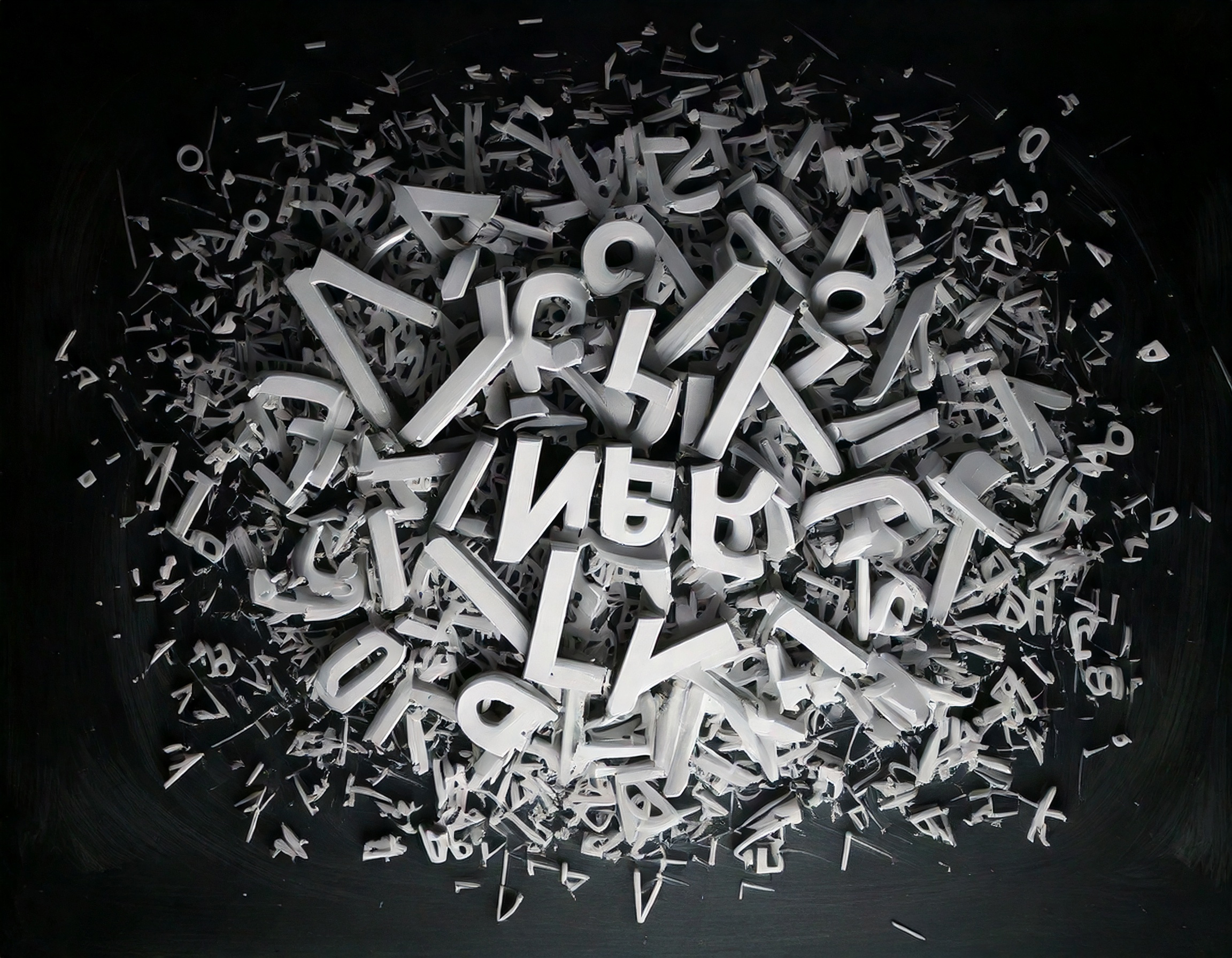

Ogni volta che la parola “buonsenso” esce dalla bocca di Salvini (sarebbe interessante, avendo il tempo, farne una valutazione quantitativa) si frantumano secoli di teorizzazioni linguistico-semantiche, dalla logica aristotelica in poi. O forse semplicemente giunge alla sua fase più compiuta quello slittamento di senso del termine che l’Accademia della Crusca fissa attorno al XVII secolo, quando la cultura illuminista lo identificò con la ragione illuminata, prima di scivolare verso il terreno, ben più melmoso, del senso comune, “ora inteso sempre più spesso come generico sentire, opinione della maggioranza”.

Così, l’ultima notizia in ordine di tempo affacciatasi agli onori della cronaca cittadina, lo sfratto di due famiglie con minori (due ragazze adolescenti e tre bambini, di cui una con disabilità e uno di 10 mesi) da una palazzina di via Michelino, avvenuto in assenza di servizi sociali e con un dispiegamento di forze degno della cattura di un boss mafioso nelle campagne di Partinico, con tanto di abbattimento di mura – famiglie che avevano continuato a pagare regolarmente l’affitto nonostante lo sfratto e che non avrebbero potuto permettersi un canone raddoppiato dall’oggi al domani per “esigenze della proprietà” – è stato nelle ultime 48 ore il terreno di esercizio dialettico del buonsenso bolognese, con argomentazioni più o meno sorrette dal possesso di una spolverata di cultura giuridica.

“Ottima notizia che i provvedimenti del giudice vengano eseguiti. Spiace dover impiegare la forza pubblica per vincere la resistenza di chi vorrebbe rimanere illegalmente a casa altrui”; “Ma il contratto era scaduto, erano sei mesi che si sapeva dello sfratto, e si veniva da 21 mesi antecedenti di tentativi. Il tutto secondo quanto stabilito dalla legge. Quindi di cosa parlate?”; “Chi contesta gli sfratti si offra di ospitare a casa propria le famiglie bisignose (sic)..”; “È una proprietà privata e va restituita al proprietario. Fino a prova contraria dopo se è in regola e ha pagato le tasse la può anche demolire.

Loro mondo (sic) allora è la Cina vadano là così sono tranquilli e contenti”. Si tratta di un elenco del tutto insufficiente a restituire il numero di commenti social di cittadine e cittadini alla notizia, tutti schierati a favore del “povero proprietario che ha ereditato dalla suocera l’appartamentino e alla fine non sa più come liberarsi dagli extracomunitari che occupano la casa con sei letti a castello e dopo non li puoi più mandare via”. Un puro distillato di buonsenso alla bolognese. E benché sia abusato, è utile ricordare lo smarrimento di Pier Paolo Pasolini di fronte alla città “estranea e incomprensibile” che ritrovò anni dopo la giovinezza, “tempo mai inquinato dal maleficio della non-speranza”: una città comunista che accettava il problema dello sviluppo consumistico transnazionale e, con lui, “l’universo della seconda e definitiva rivoluzione borghese”, in cui “la popolazione sarebbe tutta di piccoli borghesi, essendo stati antropologicamente eliminati dalla borghesia gli operai”.

La piccola borghesia, cultrice somma del buonsenso: una postura che guarda allo spazio caldo e sicuro della propria quotidianità – finché dura, finché la Storia non decide per un plot twist – e che evita di alzare lo sguardo a una complessità che stringe sempre più la sua morsa, governata da meccanismi che si muovono nello spietato recinto della finanza, del profitto, a vantaggio di sempre meno mani. Il tema della legalità e della sacralità della proprietà privata sono nella maggioranza dei casi i cardini dei ragionamenti di buonsenso. E con che armi logiche si potrebbero contrastare, senza essere accusati di sovversione e nostalgia dei Soviet, nello spazio ristretto delle logiche manicheiste della rete, dove ogni discussione è un monologo teso a distruggere l’altro – operazione facile, in assenza di corpi – e ciascuno si sente legittimo vessillo del buonsenso? “Lepore sostiene chi non rispetta le leggi e la proprietà”, dice l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Cavedagna: la lapidarietà della sentenza, contro la quale argomentare sarebbe lungo, laborioso, la riduzione della concatenazione infinita di cause che provocano effetti a uno slogan, di buonsenso ovviamente.

“Don’t look up” era il titolo di un film uscito qualche anno fa. Un gruppo di attivisti ambientalisti fricchettoni denuncia l’arrivo di un meteorite in grado di distruggere l’umanità. Restano inascoltati. Si radunano per un’ultima cena, prima dello schianto, mentre una navicella spaziale che ospita a bordo la corte della Presidente degli Stati Uniti si allontana just in time dalla palla di fuoco della Terra. Una scena post credits però spariglia le carte: la navicella sbaglia rotta, atterrando su un pianeta abitato da brontosauri alieni particolarmente affamati. E il buonsenso, quello che credevamo perduto, si prende la rivincita.